八月进入尾声,也离九三阅兵越来越近,2025年8月28日,中国外交部正式公布“九三”抗战胜利80周年阅兵的外方嘉宾名单。

目前已有近三十位外国元首和政府首脑确认出席,而这其中最引人注目的,莫过于俄罗斯和朝鲜领导人的出席。

这是自2015年抗战胜利70周年阅兵后,中俄领导人再次共同亮相这一场合,普京与金正恩的“同台”被外媒解读为“中俄朝战略协作升级”的信号。

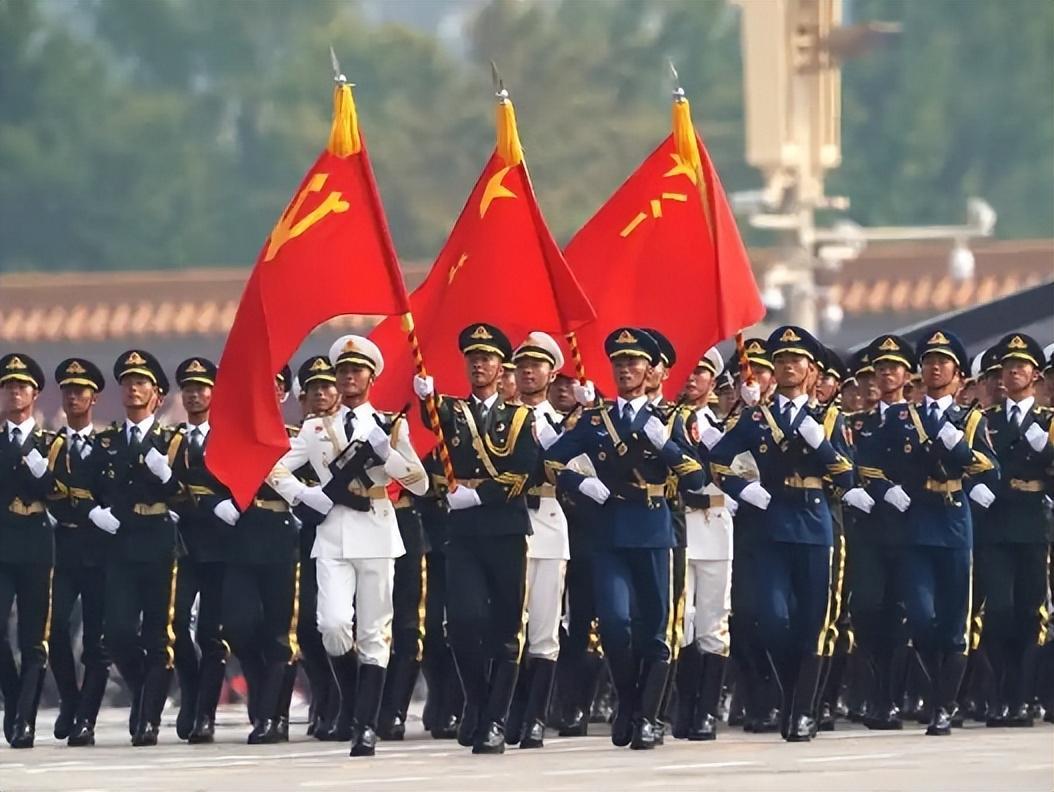

可事实上,早在今年5月9日俄罗斯红场阅兵时,中国三军仪仗队就曾以整齐划一的步伐震撼全场,当时普京与中方领导人并肩观礼的画面已引发国际猜测。

而此次,两国元首共同出席中国阅兵,也从印证了,世界“反法西斯同盟”的历史纽带正在一点一点加强。

更值得关注的是,26位嘉宾中超过七成来自亚非拉地区,塞尔维亚总统武契奇、斯洛伐克总理菲佐等东欧国家领导人顶住欧盟压力参会,非洲的坦桑尼亚、南苏丹,拉美的古巴、阿根廷等国代表也赫然在列。

相比之下,欧美主要国家却集体缺席,美国未派高级别官员,德国、法国仅以驻华使节名义参与,英国则完全缺席,这种“南高北低”的参与格局,也直观反映了中国外交近年来“向南看”的战略倾斜。

过去十年间,中国通过抗战胜利阅兵、红场阅兵等场合,不断强化“东方主战场”的历史叙事。

2015年阅兵时,中方曾邀请17个外军方队参加,但欧美国家仅派象征性人员出席,而此次9·3阅兵,西方主流媒体仍对中国“强调历史贡献”抱有抵触情绪,不少美国记者曾评价,称中国总想把阅兵变成历史课,而不是展示现代军力。

不过,这种质疑背后,是东西方对二战历史认知的根本分歧,中国始终强调,抗战胜利是“东方主战场”3500万军民牺牲换来的成果,而部分西方国家长期淡化中国战场的作用。

此次阅兵前,日本政府甚至通过外交渠道施压多国“勿参与”,称活动“过度聚焦历史,反日色彩浓重”。

但结果证明,斯洛伐克、塞尔维亚等国仍选择站在中国一边,用行动反驳了日本的“道德绑架”。

面对西方媒体的挖苦,外交部发言人郭嘉昆在记者会上回应得简洁有力,我们郑重表示中方举办纪念活动是为了铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。

这句话看似平淡,实则暗含深意,从2014年设立抗战胜利纪念日,到2015年首次举行胜利日阅兵,再到如今80周年庆典,中国始终将阅兵定位为“历史教育”而非“政治秀场”。

2015年阅兵时,中方就曾邀请10位国际友人遗属观礼,今年更将抗战老战士、烈士亲属代表请上观礼台,这种对个体记忆的尊重,与西方惯常的“宏大叙事”形成鲜明对比。

更深层的逻辑在于,中国正试图构建一套独立于西方的话语体系,当西方媒体还在争论“谁该为二战胜利负责”时,中国已通过连续十年的纪念活动,将抗战胜利与“人类命运共同体”理念绑定。

2025年阅兵前,中方特别公布了解放军信息支援部队、网络空间部队等新质战力的参演信息,这既是军事透明的体现,也是对“和平发展”承诺的具象化表达。

可抛开表面的舆论交锋,这份嘉宾名单折射出国际权力结构的深刻变化,俄朝领导人的首次同台,标志着中俄朝三角关系的进一步紧密。

尤其在俄乌冲突持续、朝鲜半岛局势紧张的背景下,三国领导人的互动可能为东北亚安全格局注入新变量。

而亚非拉国家的集体参与,则凸显“全球南方”国家对中国外交的认可,2023年沙特主持首届中阿峰会、2024年金砖扩员,再到此次阅兵的“南方阵营”亮相,中国正以“非对抗性”方式扩大影响力,这与美国主导的“小圈子”外交形成对比。

反观西方阵营,欧盟的缺席耐人寻味,尽管德法等国派出使节,但级别远低于往届,这种“象征性参与”背后,是俄乌冲突背景下欧洲的尴尬处境。

他们需要维系跨大西洋联盟,但打心里又不愿过度刺激俄罗斯,他们或许认为参加中国阅兵就像走钢丝,行为上要顾及历史正义,但怕被解读为“向东靠”,但正是这种矛盾的心理,恰恰是当前多极化世界权力博弈的缩影。

十年前的那场阅兵,中国首次公开东风-21D反舰导弹、空警-500预警机等尖端装备,被外媒称为“秀肌肉”。

但鲜少有人注意到,那次阅兵也首次邀请了国民党抗战老兵观礼,并在仪式中专门设置台湾同胞抗日展区,其实这种对历史复杂性的呈现,远比单纯的武器展示更具深意。

西方媒体总爱用“阵营对抗”的框架解读中国行动,却忽视了一个基本事实,自1949年以来的76年间,中国从未主动挑起过一场战争,却始终是联合国安理会中派出维和人员最多的常任理事国。

2025年阅兵前,中方宣布将向联合国维和行动捐赠新一批装备,这与其说是“军事展示”,不如说是“和平宣言”。

当不少国外记者质疑“为何没有西方大国”时,他或许没意识到,这场阅兵本就不是为西方国家准备的舞台。

从1931年九一八事变到1945年日本投降,中国军民的牺牲从来不是某个大国的“附属剧情”。

今天,中国邀请世界各国领导人齐聚天安门,并非寻求“历史认证”,而是搭建一个跨越意识形态的对话平台,因为在这里,没有东方与西方的对立,只有对和平的共同渴望。

然而历史的有趣之处却恰恰在于,越是强调“去意识形态化”,某些人越是热衷贴标签,越是追求“人类命运共同体”,某些势力越要筑起高墙。

但正如那些跨越山海而来的领导人,用实际行动所证明的,真正的历史记忆从不需要聚光灯,它自会在民心深处生根发芽。